Inhaltsverzeichnis

Was ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung?

Bei der GGV handelt es sich um ein neues Konzept, das von der Bundesregierung zu einem ganz bestimmten Zweck entwickelt wurde: Die gemeinsame Eigenversorgung mit PV-Strom in einem Gebäude soll mit weniger Bürokratie verbunden sein. Dadurch sollen einerseits der PV-Ausbau, andererseits die lokale Nutzung von PV-Strom vorangetrieben werden. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung sieht vor, dass PV-Strom innerhalb eines Gebäudes einfach an Wohnungseigentümer weitergegeben werden kann – ganz ohne Leitung durch das öffentliche Stromnetz. Dadurch entfallen die sogenannten Netzentgelte, welche einen Anteil beim Strompreis haben.

Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung gilt, anders als beim Mieterstrom, für Betreiber der PV-Anlage keine Pflicht zur Reststromlieferung. Dies soll gelingen, indem die Letztverbraucher eigene Reststromlieferverträge abschließen. Auch gelten die bei Mieterstrom festgeschriebenen Lieferantenpflichten (nach §§ 40 ff. EnWG) weitgehend nicht. Die Befreiungen sollen dazu führen, dass Solarstrom auch in kleineren Mehrparteienhäuser einfach von den Bewohnern genutzt werden kann. Die Eigentümer des Gebäudes rechnen den PV-Strom einfach mit den Mietern ab, die ihn nutzen. Grundsätzlich ist niemand aus einem Gebäude dazu verpflichtet, an der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung teilzunehmen.

Wird zu wenig PV-Strom erzeugt, erhalten die Bewohner des Gebäudes den Reststrom von ihrem regulären Energieversorger. Erzeugt die PV-Anlage allerdings mehr Strom, als die Bewohner verbrauchen, wird dieser überschüssige Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Mit dem PV-Strom ist es nicht nur möglich, den Stromverbrauch der Bewohner des Gebäudes abzudecken: Er kann außerdem dazu verwendet werden, um beispielsweise eine Wärmepumpe oder Ähnliches zu betreiben. Damit könnten sich die Nebenkosten für alle Bewohner absenken.

Die GGV ist nicht auf Wohngebäude beschränkt; sie ist auch für Eigentümer und Vermieter von Gewerbeimmobilien umsetzbar.

Eine detailliertere Erklärung des Konzeptes sowie eine Liste der Unterschiede zu Mieterstrom finden Sie in unserem Blog unter https://www.inexogy.com/blog/gemeinschaftliche-gebaeudeversorgung/.

Stimmen aus der Branche

Schon bei der Einführung des Konzeptes gab es erste kritische Stimmen. Doch auch heute, mehr als ein Jahr später, scheinen die offenen Fragen immer noch nicht geklärt zu sein.

So ist immer noch nicht ausgereift, wie genau das Konzept in der Marktkommunikation umgesetzt werden soll – immerhin hat in dem Fall jeder Zählpunkt zwei Stromlieferanten und damit zwei MeLo-IDs. Die Prozesse sind bislang allerdings nur auf eine MeLo-ID ausgelegt, sodass Messstellenbetreiber wie inexogy sowohl beim Anlegen der Projekte als auch bei der Messwertübermittlung mit einem deutlichen Mehraufwand rechnen müssen.

Schon am 10.05.2024 schrieb Solarize in einem Gastbeitrag für die Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) unter anderem, dass durch die GGV komplexe Berechnungsformeln seitens des zuständigen Messstellenbetreibers und des Verteilnetzbetreibers notwendig werden. Pro Abnehmer müsse vor Ort eine Formel erstellt werden; der Verwaltungsaufwand würde entsprechend auf dieser Seite nicht reduziert, sondern sogar erhöht werden.

In dem Artikel wird ebenfalls ausgeführt, dass die Prozesse und Kapazitäten aktuell nicht darauf eingestellt sind, Wechselprozesse im Bereich der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und alle damit einhergehenden notwendigen Anpassungen der Berechnungsformeln umzusetzen. Hier hat sich bis heute nichts geändert. So schreibt beispielsweise Avacon, ein regionales Energieversorgungsunternehmen, Ihrer Webseite: „Grundsätzlich sind wir als Netzbetreiber seit Inkrafttreten des Solarpaket I dazu verpflichtet, dieses Modell anzubieten. Wir arbeiten derzeit an der Umsetzung in unseren IT-Systemen. Es gibt aber noch offene Fragestellungen zum Modell, insbesondere zur Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien (Netzbetreiber, Betreiber der Gebäudestromanlage, Messstellenbetreiber, Stromlieferanten)“. Und damit sind sie nicht allein.

Wieso ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung zum Scheitern verurteilt?

Dass die Probleme mit der GGV immer noch nicht aus der Welt geschafft sind, greift aktuell unter anderem Ernesto Garnier, CEO und Gründer von Einhundert, in einem Gastbeitrag für die Zfk auf. Für ihn hat die GGV „bereits vor Markteintritt ausgedient, da eine reine PV-Stromerzeugung ohne Koordination mit dem Netzstrom und flexiblen Verbrauchern wie Wärmepumpen weniger wirtschaftlich und zugleich komplexer ist“. Wichtiger seien heutzutage ganzheitlich konzipierte Systeme, mit einem Energiemanagement, das alle Stromflüsse integriert.

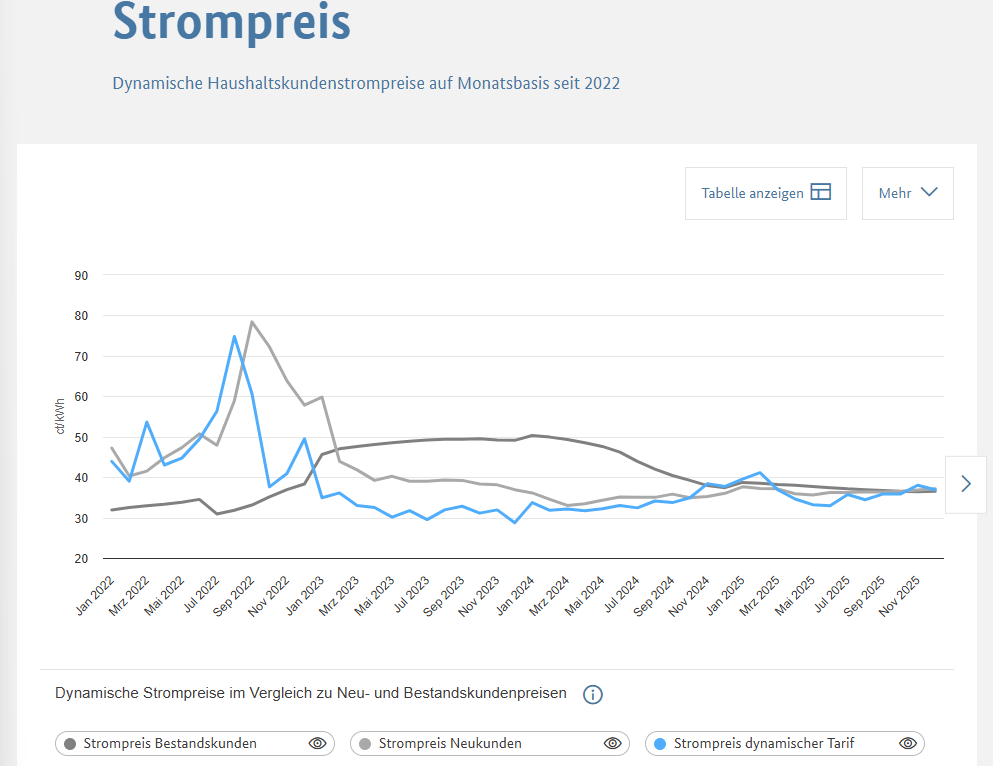

Eine Perspektive, die er in dem Beitrag auch erwähnt, ist die der Netzstromlieferanten. Im Zuge der GGV ist mit einem nicht vorhersehbaren Lastverhalten sowie hohen Ausgleichsenergiekosten zu rechnen. Vereinfacht gesagt findet bei der GGV der Netzbezug ausschließlich zu teuren Randzeiten statt. Das führt zu extrem hohen Beschaffungskosten. Nimmt das Ganze Ausmaße an, die schlichtweg unwirtschaftlich sind, dürfe die Belieferung laut Energiewirtschaftsgesetz sogar abgelehnt oder eingestellt werden.

Fazit

Sicherlich gibt es heutzutage auch einige wenige Unternehmen, die Pilotprojekte umsetzt – allerdings kann man hier keinesfalls von einer Lösung für die Masse sprechen. So bleibt Mieterstrom in der Regel immer noch die beste Lösung für die Eigenversorgung mit PV-Strom in einem Gebäude.